近日,由湖南日报社、湖南省考古学会、湖南省博物馆学会主办的“庆祝中国考古百年”湖南省十大考古发现暨百件出土文物精品推介活动颁奖典礼在长沙举行。“湖南省百件(套)出土文物精品”结果出炉,“湖南省十大考古发现”同时获颁奖牌证书。

湖湘文明漫漫50万年历史,它们为何能脱颖而出?为此,活动专家评审组的两位专家——中国考古学会理事、湖南省考古学会理事长郭伟民和湖南青铜器研究专家熊建华给出了自己的见解。

涵盖有人类活动以来湖南历史全过程

“举办此次推介活动,是想让大家从文物考古的角度认识湖南的历史和文化。我们评选出的这十大考古发现和百件(套)出土文物精品,基本涵盖了自有人类活动以来湖南历史的全过程。”郭伟民总结道。

本次活动集结了湖南全省一流的文物考古专家,他们经过反复研讨,评选出湖南省十大考古发现和百件(套)出土文物精品。

湖南省十大考古发现为:道县玉蟾岩遗址、澧县城头山遗址、里耶古城遗址、长沙马王堆汉墓,以及洪江高庙遗址、宁乡炭河里遗址、岳阳罗城遗址、长沙走马楼三国孙吴简牍、长沙铜官窑遗址、中国土司遗址·永顺老司城。其中,前4项获评中国考古学会、中国文物报社主办的全国“百年百大考古发现”。

百件(套)出土文物精品强调“出土”二字,而非传世文物。“就像一个人,我们知道他出生成长的地点、家庭环境等,才能较为准确地了解他。”熊建华生动地解释道。他说,文物出土的地点、所在的土层、一同出土的遗存,对于判断文物信息非常重要。

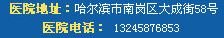

▲中国青铜“四大天王”,均出土于湖南。

在考古工作者眼里,文物残片、腐朽的痕迹,以及与之相关的土壤都是宝贝。他们从中寻找蛛丝马迹,力求重构出真实的人类历史。

在长达50万年的历史长河中,湖南的先民在这块土地上筚路蓝缕、披荆斩棘,创造了辉煌璀璨的湖湘文化。从事考古工作数十年的郭伟民表示:“今年是中国现代考古学诞生周年,湖南考古70年。湖南的考古工作重建了湖南的远古历史,以实物遗存证明了湖南在多元一体中华民族的形成和发展过程中做出了卓越的贡献,在中国统一多民族的历史进程中具有重要地位和作用。”

中国的湖南,世界的湖南

你我眼中被补了好多“补丁”的“破”陶釜,是湖南第一件能复原的陶器。它出土于道县玉蟾岩遗址,距今约1.8万年。

郭伟民说,它是中国早期陶器中为数不多能复原的几件,功能和炊煮食物有关,煮的很可能是谷物。因此,这件陶釜成为渔猎采集经济向农业起源过度、旧石器时代向新石器时代过度的标志性器具。距今约1.4万年前的水稻、距今约1.8万年前的陶器,让玉蟾岩遗址具有了全球范围内划时代的意义。

▲旧石器时代末期陶釜

“玉蟾岩的陶器和水稻、彭头山的村落、高庙的白陶、城头山的城墙和护城河,里耶秦简、马王堆汉墓、走马楼吴简、长沙铜官窑彩瓷、老司城土司文化遗存……它们不仅属于湖南,更属于中国,乃至世界。”郭伟民说。

长沙马王堆汉墓,汉初历史文明的标杆,可媲美埃及法老图坦卡蒙陵。这里出土的多组文物入选百件(套)出土文物精品。

T形帛画中,描绘了天上、人间、地下“三界”。郭伟民说,很多白陶上也有这“三界”。帛画上的蟾蜍,与澧县孙家岗遗址出土的玉蟾蜍几乎一模一样。陶寺遗址有铜蟾蜍,仰韶文化的彩陶上有蟾蜍,蟾蜍寓意多子多福。以它为代表,中国的很多文化传统都能上溯到史前。

▲T形帛画

“为什么说中华文明很特别?就在于它的古今一体。”他感慨地说,很多多年前的文化至今在民间都能找到,这正是中华民族的伟大之处。

高庙遗址的白陶及其纹饰所代表的文化浪潮,被学术界誉为中国史前的第一次艺术浪潮。

“中国最早的城”澧县城头山遗址,开启了中国史前的第一波城池化的浪潮。

湖南世界文化遗产“零的突破”中国土司遗址·永顺老司城,是民族团结和国家统一的象征,反映了东方高度发达的政治智慧。

长沙铜官窑开创了中国新的彩瓷工艺——釉下彩。这里烧制的瓷器是中国最著名的外销瓷之一,通过它可以解读大唐海上丝绸之路上的湖南因子。

它们带我们看,史书未记载的家乡

一端尖锐,一端厚钝。这块名为“大尖状器”的石头,出土于常德津市虎爪山遗址。这个遗址将湖南的历史向上拓展到距今约50万年以上。

湖南,被误读为“蛮荒之地”多年。实际上,除了光辉灿烂的史前文明,它与中原的交流很早,至少在年前就开始了。

中原的西阴文化彩陶传遍大半个中国,出土于澧县城头山遗址的西阴纹彩陶钵,是目前西阴文化唯一传到长江以南的一件。

▲西阴纹彩陶钵

商周时期,双方交流更深更广,湖南出土的多件青铜器是明证。

有“中国南方青铜器之乡”美誉的宁乡出土了商青铜四羊方尊、商青铜人面纹方鼎等多件著名的青铜器。

“宁乡出土的商青铜人面纹方鼎最值得

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbhl/9308.html